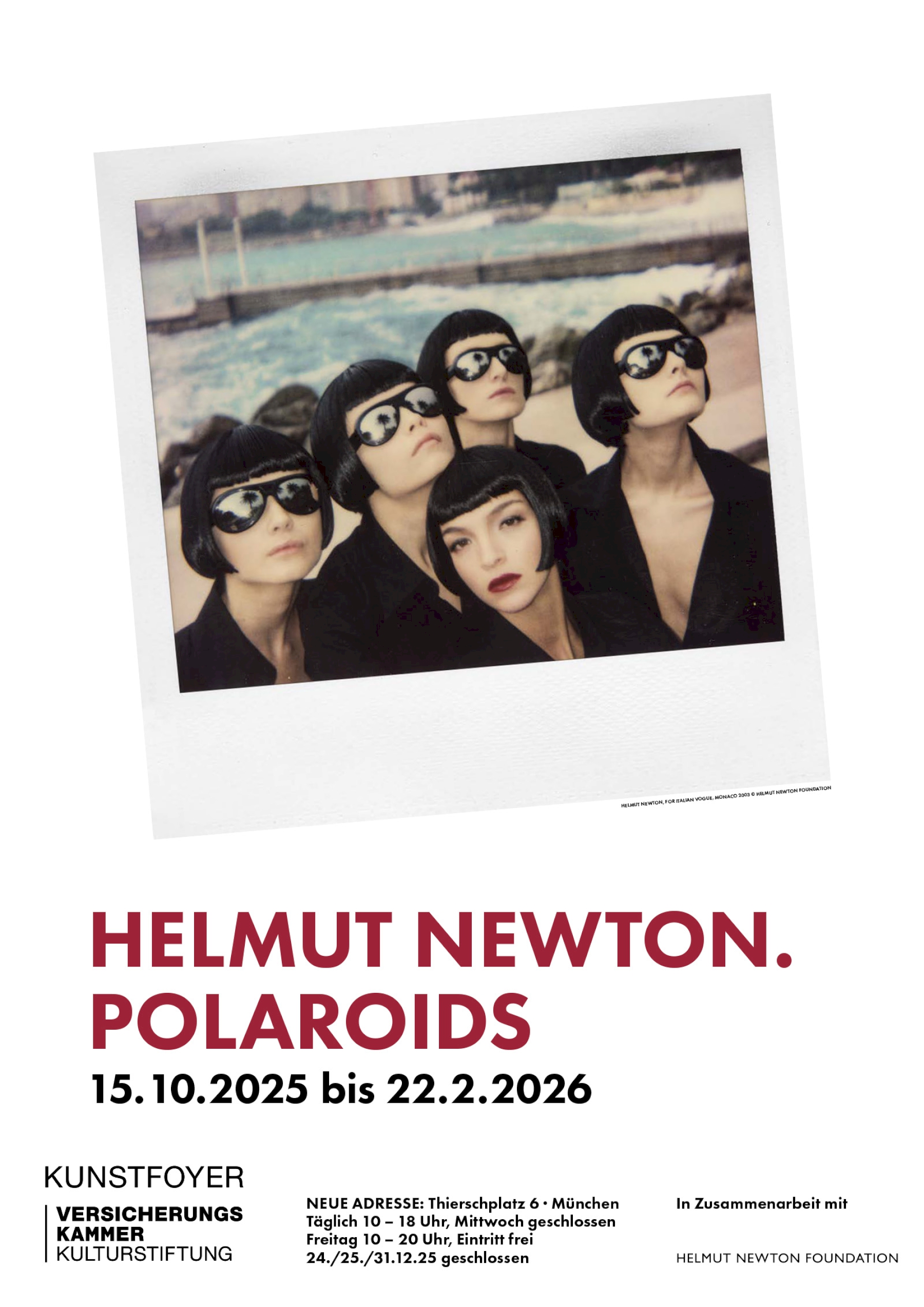

Helmut Newton. Polaroids

Ab dem 15. Oktober 2025 zeigt das Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung in München die Ausstellung „Helmut Newton. Polaroids“. Die Ausstellung präsentiert ikonische Sofortbilder des berühmten Fotografen, die Newtons unverwechselbaren Stil in einem spontanen Medium einfangen.

Seit den 1960er-Jahren hat das Polaroid-Verfahren die Fotografie revolutioniert. Bereits 1947 hatte Edwin Land die Sofortbildfotografie für sein Unternehmen, die in Cambridge (Massachusetts) ansässige Polaroid Corporation, entwickelt. In der Folge wurde es von vielen renommierten Fotografen und Fotografinnen im Auftrag des Unternehmens erprobt – und beständig weiterentwickelt. So entstanden die ersten Ausstellungen, ein dezidiertes künstlerisches Förderprogramm und die Grundlage der Polaroid Collection. In dieser Sammlung ist natürlich auch Helmut Newton mit mehreren Werken vertreten.

Wer diese Kamera jemals benutzt hat, wird den Geruch der Entwicklungsemulsion, die Schnelligkeit der Bildentstehung, kurzum, die Faszination für das Sofortbild nicht vergessen haben. Bei der besonders beliebten SX-70-Kamera entwickelte sich das Polaroid von allein, da sich die Entwickler- und Fixierchemie bereits am Fotopapier befand und das Bild über einen schmalen Schlitz vorn an der Kamera ausgeworfen wurde. Bei anderen Polaroid-Verfahren hingegen war es zusätzlich nötig, eine Fixierflüssigkeit über die Bildoberfläche zu ziehen. In fast allen Fällen hielt man das fertige Bild unmittelbar nach der Belichtung in den Händen und konnte somit die Bildkomposition umgehend überprüfen. Insofern handelt es sich – zwar nicht in fototechnischer Hinsicht, wohl aber wegen der spontanen Verfügbarkeit – um einen Vorläufer der digitalen Fotografie von heute, sei es auf den Displays von Smartphones oder Digitalkameras.

Polaroids sind in den meisten Fällen Unikate. Nur bei bestimmten Filmen, vor allem bei schwarz-weißen Polaroids, existierten auch Negative, die von manchen Fotografen und Fotografinnen als Silbergelatine-Handabzüge in kleinen Auflagen vergrößert wurden. Die Polaroids dienten einigen für visuelle Vorstudien, anderen als eigenständige Kunstwerke. In nahezu allen Bereichen – Werbung, Landschaft, Porträt, Mode und Akt – und fast überall auf der Welt fand diese ungewöhnliche Bildtechnik seit den 1960er-Jahren begeisterte Anwender, sowohl in der angewandten als auch in der künstlerischen Fotografie.

Auch Helmut Newton hat unterschiedliche Polaroid-Kameras intensiv genutzt, insbesondere während der Shootings für seine Modeaufträge. Dahinter stand, wie er selbst es einmal in einem Interview sagte, das ungeduldige Verlangen, sofort wissen zu wollen, wie die Situation als Bild wirkt. Das Polaroid entspricht einer Art Ideenskizze; zugleich dient es der Überprüfung der konkreten Lichtsituation und Bildkomposition. Häufig reichten ihm für den ersten Kontrollblick wenige Polaroid-Aufnahmen; nur bei seiner „Naked and Dressed“-Bildserie für die Vogue verbrauchte er das Filmmaterial „kistenweise“, so Newton.

Von Helmut Newton sind in der Ausstellung im Kunstfoyer der Versicherungskammer etwa zu gleichen Teilen individuell gerahmte SX-70- oder Polacolor-Prints sowie kaschierte Polaroid-Vergrößerungen zu sehen, über 150 Werke insgesamt. Newton fotografierte seit den 1960er-Jahren mit unterschiedlichen Polaroid-Kameras und nutzte auch Sofortbild-Rückteile, die die Rollfilmkassetten seiner Mittelformat-Kameras ersetzten. Mit Blick auf seine Polaroids, die am Anfang fast jeder Modebildfindung standen und in denen sich seine unvergleichlichen visuellen Fantasien manifestierten, können wir seine Bildideen studieren, die dann im endgültigen und vom Fotografen akzeptierten Bild ausformuliert worden sind. Zwei Beispiele visualisieren hier auch die unterschiedliche Entwicklung von der fotografischen Skizze (mittels eines Polaroids) zum finalen Bild, das Newton anschließend mit einer Spiegelreflexkamera schoss, auf „richtigem“ Film, wie er stets sagte. So scheinen beim Ausstellungsrundgang en passant die Entstehungsgeschichten auch manch anderer ikonischer Aufnahmen auf, die Newton in seinen Büchern publiziert hat und die sich in unserem kollektiven Bildgedächtnis eingeschrieben haben. Insofern kommt die aktuelle Präsentation einem Blick in das Skizzenbuch eines der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts gleich.

1992 veröffentlichte Newton „Pola Woman“ im Verlag Schirmer/Mosel – ein ungewöhnliches Buch, das ausschließlich seine Polaroid-Fotografien vorstellte. Die Publikation lag ihm, wie er sagte, „besonders am Herzen“, gleichzeitig wurde sie kontrovers diskutiert. Den Vorwurf, dass die Bilder darin nicht perfekt genug seien, konterte er mit dem Argument: „Doch, das war ja gerade das Spannende – die Spontaneität, das Schnelle.“ In der Folge wurden manche seiner Polaroids auch in Magazinen veröffentlicht; einige signierte Exemplare werden inzwischen sogar zu hohen Preisen auf dem Kunstmarkt gehandelt. Posthum, im Jahr 2011, veröffentlichte die Berliner Helmut Newton Foundation ein weiteres Buch mit anderen seiner Polaroids im Taschen-Verlag.

Interessant und aufschlussreich sind Newtons handschriftliche Ergänzungen an den Bildrändern: Gelegentliche Kommentare zum jeweiligen Modell, zu Auftraggeber oder Aufnahmeort und -datum. Diese schriftlichen Bemerkungen, die Unschärfen und Gebrauchsspuren finden sich selbstverständlich auch auf den Vergrößerungen der Polaroids innerhalb der Ausstellung. Sie zeugen von einem pragmatischen Umgang mit den ursprünglichen Arbeitsmaterialien, die inzwischen einen autonomen Wert besitzen. Insbesondere die unvergleichliche Ästhetik der Polaroids, die die Farbigkeit und die Kontraste des fotografierten Gegenstandes unvorhersehbar verändern kann, macht die experimentelle Technik auch für die heutige Rezeption interessant. Newton hat seine Polaroid-Kameras jahrzehntelang in allen Arbeitsbereichen genutzt. Bis zu seinem Tod kamen diese in nahezu allen Genres, am wenigsten jedoch bei seinen Porträtsitzungen, zum Einsatz. Einige der kleinformatigen Unikate gab Newton früher den Auftraggebern und Modellen, um sich ihrer „Kooperation“ zu versichern, wie er es nannte. Die meisten hütete er jedoch wie einen Schatz, der sich inzwischen in Gänze im Stiftungsarchiv befindet.

In einer Vitrine befinden sich überdies unterschiedlichste Polaroid-Kameras für kleinere Bildformate aus einer Berliner Privatsammlung; auch diese Varianz in Form, Design und Ausstattung spiegelt den spielerischen Umgang mit dem Medium und dessen Beliebtheit wider. Und die Faszination für dieses Medium, für diese außergewöhnliche Technik hält bis heute an, auch wenn die Nachfolgerfilme von „Impossible“ nicht der Qualität der Polaroid-Originale entsprechen, wie man immer wieder hört. Findige zeitgenössische Fotografen und Fotografinnen besorgen sich das letzte auf dem Markt verfügbare, längst abgelaufene Original-Material und experimentieren damit. Solche aktuellen Polaroids, die häufig seriell, als Tableaus oder abstrakt daherkommen, weisen als unikatäre Prints eine einzigartige Bildwirklichkeit auf. Helmut Newton hingegen hat das Polaroid-Material in erster Linie als Mittel zum Zweck genutzt und kam mit seinen fotografischen Skizzen dennoch stets zu großartigen, eigenständigen Bildlösungen.

Matthias Harder